Fondamentale il superamento del bicameralismo perfetto. Le parole della Boschi e l’appello dei costituzionalisti sono stati strumentalizzati

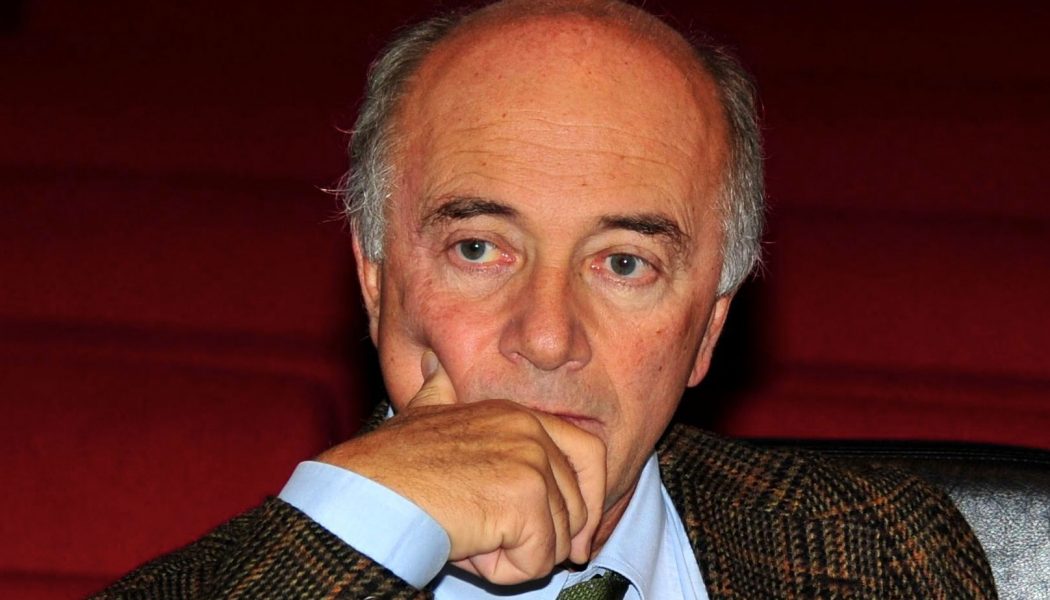

La riforma costituzionale Boschi per l’abolizione del bicameralismo perfetto e la modifica del Titolo V della Costituzione trova un importante sponsor a Ferrara: si tratta del costituzionalista di Unife Roberto Bin, che nelle scorse settimane ha firmato assieme ad altri 183 docenti e studiosi il proprio appoggio al piano di riforma del governo. E che, negli stessi giorni, ha pubblicato una lettera aperta rivolta ai 56 costituzionalisti contrari al progetto Boschi, guidati da Gustavo Zagrebelski, in cui spiega che “l’appello, sia pure pacato, che avete diffuso non mi persuade affatto”. Intervistato dal nostro giornale (Estense.com ndr), Bin entra nelle questioni tecniche e spiega le ragioni della sua scelta sottolineando più volte un concetto: la riforma costituzionale, per quanto ampiamente ‘perfettibile’, rappresenterebbe comunque un grande passo in avanti per la macchinosa e vulnerabile architettura istituzionale italiana.

Professor Bin, partiamo dal tema del bicameralismo perfetto: nella sua lettera ai costituzionalisti contrari alla riforma spiega che il nostro attuale sistema parlamentare “non è affatto quello voluto dai nostri costituenti. Anzi, è il frutto dello stravolgimento del modello da loro auspicato”. Come si è arrivati a questo sistema e perché crede che vada modificato?

Il punto fondamentale e più positivo della riforma Boschi sta nel superamento di questa eccezione mondiale che è il bicameralismo perfetto, che non è il sistema voluto dai nostri costituenti poichè completamente falsato dalla legge elettorale del Senato e poi dalla riforma del ’63, quando la lunghezza del mandato dei senatori fu stato parificato a quello dei deputati. Il Senato non doveva essere un doppione della Camera ma una rappresentanza dei territori, analogamente alla Bundesrat tedesca. Al momento dell’approvazione della legge elettorale per il Senato, un colpo di mano deciso fuori dall’aula da un accordo tutto politico, tra Dc e Pci ha sovvertito all’ultimo momento il disegno fissato dall’ordine del giorno Nitti, che fino a quel momento sembrava corrispondere all’intenzione della maggioranza dell’assemblea, con tutte le proteste che ne conseguirono in aula”.

Ma a prescindere dalla genesi del bicameralismo perfetto, quali sono i suoi difetti e come mai occorre superarlo?

Il bicameralismo perfetto è un’eccezione mondiale e difenderlo in nome della democrazia è un puro slogan politico: il fatto che ci siano due camere elettive e con le stesse funzioni, piuttosto che una sola, non è un fatto di democrazia, ma al contrario implica una distrazione della volontà popolare. Se una legge deve passare per due camere ci sono molte più possibilità che intervengano interessi particolari nel processo legislativo da parte di tutte le lobby immaginabili. Il bicameralismo perfetto non esiste in nessuna altra parte del mondo semplicemente perché nessuno ha mai immaginato una cosa così cretina, e men che meno i nostri padri costituenti. E infatti di proposte per la sua abolizione se ne discute fin dagli anni ’60, ne parlava anche il centrodestra nel 2006 anche se con un progetto fatto decisamente peggio.

Nella sua lettera aperta sottolinea che anche secondo lei rimangono problemi nella riforma, ma che il suo giudizio rimane nel complesso positivo. Quali sono gli aspetti da migliorare?

Sicuramente la composizione del Senato che non è quella originaria del progetto Boschi, che non era male, ma quella a cui è arrivata il Senato stesso al termine della discussione, frutto delle istanze di conservazione di posti e poltrone. Non una bella parentesi di democrazia, nel senso che si è discusso poco e male, con grandi manifestazioni e scenate che hanno dimostrato non l’importanza del bipolarismo perfetto, ma l’urgenza di uscirne. Il dibattito invece di migliorare la legge l’ha peggiorata.

Come giudica la posizione di Zagrebelsky e di altri importanti costituzionalisti che si sono schierati contro la riforma? Le loro critiche sono assimilabili a quelle dei partiti politici di opposizione?

Parliamo di un appello che è stato molto strumentalizzato, perché era nato come invito a non approvare la riforma rivolta al Parlamento, ma poi è stato usato come giudizio negativo sul quesito referendario. Ma non si trattava di un consiglio sul voto: conosco diverse persone che hanno firmato quell’appello ma la cui intenzione non era quella di schierasi contro il referendum di ottobre.

Nella sua lettera aperta scrive che “se il referendum dovesse respingere la riforma, è quasi certo che il bicameralismo perfetto resterà un assetto immodificabile per molto tempo. Lo troverei un risultato davvero deprecabile”. Siamo davvero di fronte a un bivio cruciale?

Assolutamente sì, perché se il referendum non dovesse passare ci troveremmo con due sistemi elettorali completamente diversi per la Camera e per il Senato, creando una situazione di grande incertezza istituzionale, con due camere composte in maniera profondamente diversa. Si ‘impallerebbe’ completamente il sistema. La riforma invece dà al governo la possibilità di istituire un diverso rapporto con le Regioni, e alle Regioni di poter finalmente partecipare alle decisioni nazionali.

Secondo i costituzionalisti contrari alla riforma, i problemi potrebbero derivare dalla combinazione tra l’abolizione del Senato elettivo e il premio di maggioranza assegnato alla Camera dalla legge elettorale ‘Italicum’: chi ha il 40% dei voti si troverebbe a governare il paese con un’ampia maggioranza. È ancora possibile pensare a un’altra soluzione in un sistema che, con la nascita del Movimento 5 Stelle, da bipolarismo è diventato un tripolarismo?

I sistemi bipolari non esistono più, nemmeno in Inghilterra, Francia o Spagna. Bisogna tener presente che Hollande è andato al ballottaggio con il 28% dei voti e dopo il secondo turno è andato al governo. Cameron aveva poco più del 30% dei voti, ma il meccanismo inglese lo ha premiato consegnando al Partito Conservatore la stragrande maggioranza dei seggi. Questa discorso secondo cui in Italia si andrebbe verso un sistema autoritario è una fregnaccia: il problema della democrazia in Italia è che viene intesa come un sistema in cui le minoranze possono applicare diritto di veto. Ma questo è il contrario di democrazia, che non deve essere il governo delle minoranze, come invece abbiamo visto fin troppo spesso nella nostra storia.

Passiamo agli altri punti del referendum, come la modifica al Titolo V della Costituzione: in cosa cambiano i rapporti tra Stato e Regioni?

Su questo punto sono state dette molte cose sostanzialmente sbagliate, e anche il documento dei costituzionalisti contrari alla riforma esagera sapendo di esagerare: non è affatto vero che verrà distrutta l’autonomia delle Regioni. Sono questioni molto tecniche e in questi casi è facile innalzare una bandiera, ma siamo costretti a scendere nei tecnicismi. Le competenze che vengono spostate dalle Regioni sono già state riportate sotto il controllo dello Stato dalla Corte Costituzionale, correggendo le modifiche al Titolo V fatto in maniera ‘avventurosa’ dal governo Amato. In quell’occasione la decisione era stata presa sulla scorta di previsioni non credibili, come la capacità delle Regioni di provvedere alle reti per il trasporto di energia. E infatti su molti punti di loro competenza le Regioni non si sono mai sognate di emanare una legge. La riforma costituzionale non fa altro che ufficializzare e consolidare un quadro istituzionale che deriva dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Tra gli altri punti vi sono alcune modifiche ai regolamenti per i referendum abrogativi: il quorum sarà rappresentato dal 50% del numero degli elettori all’ultima tornata elettorale (invece che degli aventi diritto). Che effetti comporterà?

Giudico positivamente la nuova norma per il quorum nei referendum, che renderà più facile il suo raggiungimento ed è sicuramente un vantaggio dal punto di della democrazia. C’è anche un altro aspetto molto positivo nella riforma: qualsiasi legge elettorale, compreso l’Italicum, può essere sottoposta al giudizio preventivo della Corte Costituzionale, che ne potrà bloccare l’applicazione. In questo modo si eviteranno altri ‘effetti Porcellum’, ovvero l’elezione di un parlamento con una legge elettorale incostituzionale.

Professor Bin, un’ultima domanda sulla cronaca di questi giorni: come mai il dibattito italiano di frequente si concentra sui personalismi invece che sulle questioni tecniche? Di chi è la responsabilità e cosa si può fare per migliorare il dibattito?

Per come la vedo io la responsabilità è soprattutto della corte dei giornalisti, che sono perlopiù giornalisti sportivi mancati e cercano solo la rissa. La Boschi non ha detto quello che i giornali le hanno messo in bocca e l’appello dei costituzionalisti non aveva la funzione che la stampa gli ha assegnato. Che soluzione darei? Offrirei un po’ di diritto costituzionale ai giornalisti, potrebbe essere un’iniziativa utile. E poi occorrerebbe anche più educazione civica nelle scuole, a cominciare da alcuni insegnanti.

Fonte: Estense.com